最近花了几天时间过了一遍《成为技术领导者》这本书,既然读了,就要有笔记、整理,以及读后感。顺便说一句,小的时候不知道为什么要写读后感,现在想来,年少时做过而不懂的东西有些还真是好东西,比如鲁迅的阿Q精神。

回到这本书,一开始,我认为它是将领导力的,因为名字就是这样写的。后来发现除了标题之外,还有一个副标题,叫“掌握全面解决问题的方法”。这就有意思了——是按主标题来整理笔记呢还是按副标题来呢?

这个问题很难,所以,先整理着,说不定整理整理答案自己就出来了。

一开始,在第一章里,作者就提到了模型。指出“要认识团队中的领导力,就得有与团队文化相适应的模型“。我相信,团队文化有很多种,所以对应的模型也有许多种。不过,后面作者又讲到,模型可以被分为:

对于上面的模型以及对比。我比较赞同线性模型和全面模型的分类,但是对于后面的具体比较,我认为书里没有讲清楚。我想线性模型就是简单的单件的按时间流来进行的一个个事件。而全面模型则是某以时间点上同时进行的多个事件。线性类型更为死板,可能来源于等级森严的公司大公司管理模式。大公司给我们的印象往往是人多、不爱变化、是角色不是人本身、等级,这些特征都符合大公司的风格。而全面模型让人联想起人性化、个性化(diversity)、扁平化、拥抱变化等。还有就是对于两者的严格的定义以及名字本身不必太在意,重要的是名字所代表的风格。

书里说:1

所谓领导力,就是创造这样一个环境,每一个人都能在其中发挥出更多的能力。

这句话很有意思。怎么有意思呢?分析一下主谓宾:领导力是创造一个环境。一般汉语里,以力结尾的名词,往往都表明是某种能力。比如胜任力,胜任某种工作/任务的能力。所以,按照这个理解一下,就是——领导力是创造一个环境的能力。什么样的环境呢?一个每一个人都能在其中发挥更多能力的环境。所以,如果一个人具备了这种”领导力“,那么就意味着他拥有能够创造这种环境的技能。

书里也指出,全面模型的语境下,领导力针对的不是人,而是过程,或者说环境。

第三章的开头讲得挺好:”全面模型把领导力视为一个过程,它创造出能赋予人们更多能力的环境。有了这些能力,人就能自由地去看、去听、去感受和评论,也能自由地迁徙、行动、索取、创造和选择。

“我们发现了许多领导,他们都能创造出一个环境,让其他人从中获得解决问题的能力”。

环境中必须包含三个因素:

上面三个因素在书里被称为”MOI“模型。这个模型告诉了我们前进的方向或者方式。比如我希望这个环境是有激励的,是能够激励人的,这种激励可能是物质的,也可能是精神的。可能来源于自身强劲的动力或者自制力,也可能来自于他人的帮助或刺激。这些东西能够帮助别人成长。比如我希望这个环境是有组织的,是以一种鼓励分享,鼓励更多想法的形式来组织的,而不是已严格的等级,角色划分来组织的。比如我希望这个环境能够激发创造力,能够时不时有人提出新鲜的想法。

同时,激励、组织、和创新也是三种方式,后面会谈到。

作者通过观察数千名努力解决问题的人,发现他们都能创造一个环境,让其他人从中获得解决问题的力量。上面我们说,领导力是会创造一个人们能够发挥更多能力的环境,结合这里,如果这些”更多能力“是解决问题的能力的话,那么此时的领导力或许就可以成为“解决问题的领导力”。将技术领导者归入解决问题的领导者是有意义的,因为技术领导者,往往需要解决大量的技术问题,当然别的问题也有。

回到“赋予他人更多能力”,作者发现“对所有一直成功的技术领导者来说,赋予其他人更多能力的办法,都是通过对他们创新的重视,以及对精益求精做事情的重视”。这里我们可以抽取出两个要素:

如果技术领导者本身都不认同这些东西,又如何能够重视他们呢。

解决问题的技术领导者在工作中往往关注三个东西:

既然是聚焦在了解决问题上,那么自然理解问题就很重要了,问题理解错了就意味着方向错误了,最后达到的目的地也会错。管理思维,其实就是对问题的解决方案的管理,因为在一个全面模型的语境下,每个人都收到足够尊重和鼓励的时候,往往对一个问题有许多想法和解决方案,此时如何管理这些,就很重要了。最后一点是要保证质量,精益求精。

解决问题的方式是:理解问题,管理想法,保证质量。

理解问题:

管理想法:

保证质量:

到这里,我们知道了领导力的定义是什么,解决问题的领导力与技术领导力的关系,解决问题的方式,MOI模型的定义。

简单来说:

一些可能的障碍:

到这里,书里的第一部分就结束了。然后后面是单独对MOI的解述。

作者介绍了一种加深自我了解的方式:

从现在开始,三个月内,每天花五分钟写日记。

你需要找到一种方法,保证每天写日记。比如可能是每天固定的一个时间写,也可能是在每天下班后的地铁上写等。具体方式不重要,找到就好。

即使你没有从坚持写日记中得到什么收获,至少你知道了,如果尝试改变自己的行为,你会有什么反应。当你命令其他人开始一个简单的转变时,你也能体谅他们的感受。

作者也推荐把写日记作为技术领导之路的第一步。

”自我认识对于所有领导方式来说无疑都是重要的,但是解决问题的领导力是建立在创新基础上的领导力,所以你要有办法来提升创新能力。”

解决问题有一个中心教条,就是说你可以把它当成一种信仰:

任何实际问题都存在不止一个解决办法,只是目前还没人知道。

提升创新能力可以从三个方面入手:

vision,译者翻译成眼光。这个翻译让我在阅读的过程中觉得很困惑。于是来看看英文的解释:

1) the faculty or state of being able to see,: she had defective vision

2) the ability to think about or plan the feature with imagination or wisdom: the oranization had lost its vision and direction

…

对vision,有四条解释,这里只摘抄了两条。第一条的意思就是说具有看见、感知的能力;第二条的意思就是说具有通过想象或者智慧来构建未来的能力。二者有一个共同点,就是能力。一种看见当下以及想象、规划未来的能力。

好了,知道了vision表示什么意思之后,我们再来看看书。

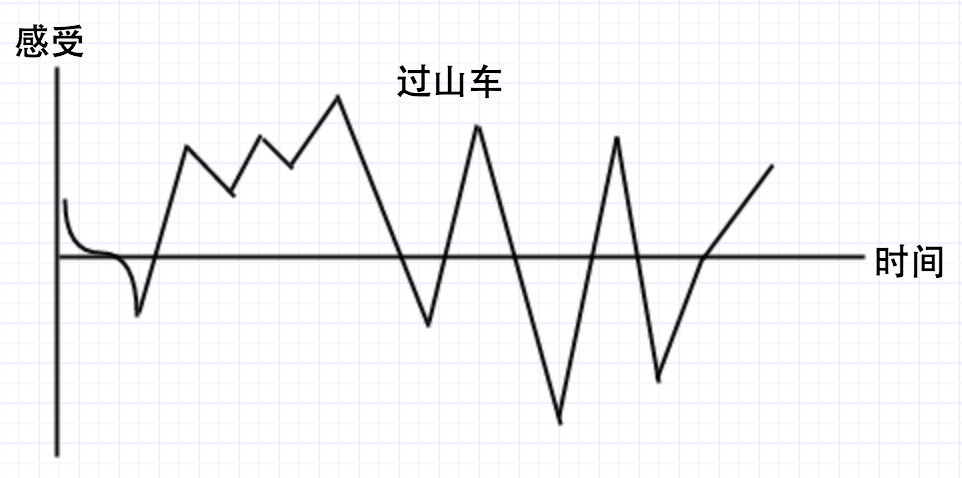

首先作者提到了“事业线”,其横轴是时间,纵轴是感受。举个例子:

作者研究了很多人的事业线,发现大部分领导者都是有起伏的,而且是过山车式的。由此作者得出了三条经验:

当然,最后,领导者一定要找到自己的眼光。“在你的过去,在某个地方,你肯定相信过有什么东西是重要的——也就是你能做的,会让世界发生变化的事情。找到它,勇敢地去探索吧”。寻找眼光,我觉得还是想想自己喜欢做什么,做什么事情的时候最有动力。

那么,这里第一部分就介绍完了,下面是第二部分。

跟创新一样,一上来,作者先提了激励他人的两大障碍:

上面的7个步骤,我觉得重点在于要明白自己对于信息的接收可能有误,同时要明白自己的感受以及对感受的感受是什么。

后面,书里提到了清晰交流的一个公式:

”首先告诉他们你接受到了什么,以及你对这种接受的感觉,可能的话,还要说出你对这种感觉的感觉。“

将内心的活动表达出来,这样会给彼此一个纠错的机会,如果某个地方的信息接受有缺失,就可以补全缺失的部分,同时让对方对自己的感觉也有一定了解。

这一部分,我认为最好还是去看看《非暴力沟通》。

上面就说完了第一种障碍以及对应的解决办法。下面说说第二种障碍,关于处理人和任务之间的关系。

作者列出了十条经验:

上面的是经验,经验嘛,不一定对。所以仅供参考。但是看得出来,作者是倾向于将人的位置置于任务之上的。

首先,作者提出帮助他人不是本能,需要训练。然后列出了一些经验(ok,经验又来了哦):

还有一条:

”帮助你身边的人,必须是在这样的情况下:如果你是对方,也希望获得帮助;而且要按照你希望被帮助的方式来做。“

以及:

”爱他人——也就是帮助和领导他人——的能力,建立在爱自己的能力之上。“

激励他人的第一点就是——保持真诚(无论你是否刻意)。

这里作者提出了一个”元规则“的概念,就是关于规则的规则。”元规则决定关于规则的思维“。还有,“解决问题的领导必然关心元规则,因为他们对思维有着强烈的影响。如果你要激励某人以另一种方式工作,而此人的原则就是质疑掌权的人,你就会遇到困难。理解这样的原则,有助于你与这个人沟通。”

接下来,作者提出”化规则为指导“,由于我觉得这个没什么卵用,所以这里只记录下步骤:

力量,这里原来的英文是power,译者在注释里面也说,可以翻译成”权利“。这里的力量的意思,我认为是一种让别人愿意接受你的帮助或者激励的力量。那么这种力量来自何处呢?

要维持力量,第一步就是“别处心积虑地想要留住它。”

我觉得这一节主要讲了可以对别人产生影响的力量来自于何处。可能是由于你跟他的关系,比如你们关系好,他不好意思拒绝你的提议。也可能来自于一种思想,比如数字化是当下的主导思想,当你告诉他需要数字化的时候,这就是力量。还有就是自己的专业技能了,能够在专业上了解得更深入,并能让别人认同这种深度。

这里作者先提到了机械性问题,即简单直接的问题。“这里说的机械性问题是指,它可能看起来很深刻很复杂,其实解决起来只需要一些技术手段,一点巧劲,而不需要太多情绪或心理的折磨“。”为什么Ralph的机械性问题这么难解决?必须再次指出,此类问题不是由事件——机械的部分——而是由事件的反应引起的“。

我理解的是问题本身,以及问题可能引起的其他问题。比如说Ralph有体味,然后影响了大家工作。问题本身很简单,解决方案也比较简单。但是实施解决方案的时候可能引入新的问题。比如沟通不当可能会让Ralph自尊收到影响等。

接下来作者举了一个例子:我必须时刻保持毫无缺陷。然后提到心口一致的重要性。”如果我能够做到心口一致,即便沟通很糟糕,也能获得更可靠的消息,下次就能做得更好。“

看完这一节,我觉得要么是写得太烂,要么是翻译得太烂了。根本不知道标题跟内容有啥关系,表述也不清楚。disgusting…

关于激励这一部分,作者首先讲了两个阻碍:不能像其他人一样看待自己;不能好好处理任务和人的关系。然后讲了讲如何好好沟通,表述了自己对于任务和人的观点。然后讲了讲帮助他人,给了一些经验。然后讲了学会激励他人,具体措施就是将原则转化为指导。然后讲了力量的来源。最后讲了讲机械性问题、缺陷和一致。

撇开书中的这种组织方式(因为我觉得组织得很烂),我认为作者只是部分回答了一个具备激励的环境是什么样子的以及如何去创建它。沟通、帮助,力量的来源这些我认为都是为了建立一个有效沟通及互助的环境。这让我对激励这个词的翻译又产生了怀疑,再来看看motivation的英文解释:

a reason or reasons for acting or behaving in a particular way

desire or willingness to do something

我觉得motivation的意思有两种,一是去做某件事情的原因也就是动力;二是做事情的主动性。所以力量来自何处主要是介绍了组织或者领导者怎么让人产生去做某些事情的主动性。而一个具备激励的环境是大家互相帮助,然后产生做事情主动性的环境。作为领导者,想让被人变得乐意助人,首先沟通要过关,然后自己得知道帮助的各种情况,然后最后还要做到心口一致。恩,暂时就这样。

一开篇,作者就介绍了”力量转换”,即“把力量从一种形式转换为你觉得更有价值的另一种形式。就好像把水流的能量转换为照亮屋子的电力”。我想还有些例子是,比如你有钱,那么就意味着你有支配金钱的力量,然后你可以通过花钱参加培训班,将金钱的力量转换为自己的知识。书里还举了一个例子,说是Edrie希望去参加培训班,而公司是很鼓励这种情况的,但是她的上司不批准这笔费用,于是她告诉上司她会自己付钱去参加。最后她上司同意了。我觉得这里更多地是体现了使用公司组织以及人的心理的力量。话说回来,我不觉得这个是一个好的例子。

力量转换,我觉得首先得知道自己有什么力量,然后想想自己想要什么样的其他的力量。最后看看怎么转换。上面有钱的是一个例子,还比如自己没钱,但是有知识,那么可以试着将知识转换为钱,比如演讲,办培训班,写作文章等。比如自己具备亲和力以及很好的沟通能力,那么通过跟其他人沟通,可以得到更多的启发和经验。

团队遇到了问题,需要解决,这个时候怎么去组织团队解决这个问题呢?书里指出了四种形式:

我理解的是,第一种各自独立解决,就是说成员之间没有交流,自己产出一个方案。投票,就是产出几个方案之后,大家投票咯,少数服从多数。强势领导,由于领导很强势,所以大部分的决策权在领导自己。一致意见,就是通过组织讨论得到一个大家都同意的解决方案。

避免讨论,此时方案来自于个人独立完成,且在投票之前没有解释或讨论。大家凭自己的感觉、经验和喜好来投票。

这种形式应该在什么情况下采用呢?“如果有明确的时间限制,投票就是个不错的选择,前提是大家理解且能认可投票的方式。”

“投票是一个稳定的方法。如果没法形成一致意见,投票的结果要更好一些。”

“如果团队成员的水平彼此相当,那么投票比不上其他任何一种策略。”

“投票的另一个弱点在于,人员间没有信息流动。投票结束之后,大家仍然知之较甚少。如果要让参与者从决策过程中获得教育,投票就不是合适的决策方式。”

结果完全取决于领导的水平,水平高结果就好。此时结果是可能高于投票的。我觉得其适用情况就是,团队里明显有一个人的水平高过其他人。

这种方式耗时,但是也有自己的好处,团队成员都参与了决策过程,同时也更可能得到高质量的决策。

参与者必须遵循下面的原则:

书里也提到有时候一致意见可能会出现无休止的争辩、妥协和让步。

上面提到的几个形式并不是说要单独使用的,相反,现实中往往是混合来使用。即可能四种形式都同时出现。

“要注意的是,这些组织决策方式,无论怎样混合,要真正生效,受影响的人必须赞同使用这种组织决策方式。最重要的是,这种赞同必须成为一致意见,尽管它可能从没有公开讨论过”。

然后又提到了全面的组织。”解决问题的领导的全部目标就是:创造一个环境,使其中每个人都能解决问题,做出决策,执行这些决策,他不需要亲自解决问题,做出决策,再执行。“”在这种模型中,组织不是创造一系列僵硬的规则,也不是下命令/执行命令;组织的过程就是完成任务的过程。“

上面就是组织这一部分的全部内容了。我觉得最可操作的就是组织形式的部分了。

这是本书的最后一部分。这部分讲的是在尝试改变自己的行为时,其他人如何测试你,你如何测试自己等。

这里作者认为领导的角色更像教授,而不是学生。所以就举了一个教授的例子。

很多人喜欢用加法给领导算分,作者提议可用乘法。比如一个人的技术分是100,脾气分是50,用加法得到的是75分,及格。但是用乘法得到的就是50分,不及格。这种做法,就会将弱的那一方面的比重放大。

有时候,学生会看到老师最弱的方面,然后进行打分。一种可能的解决方法是将展现最弱的方面的时间往后延迟。这样学生可能会在了解到最弱的方面之前先看到其他方面。

”高层人物制定规则,也是在破坏旧的规则。胆怯的服从者不会升到高层,也不会盲目违背规则。要成为领导,就必须有勇气打开密封的盒子,而且要能坚持在公司干上五十年。“

由于领导经常要经受考验,自然也需要经受考验的能力。如果心态不好或者能力不足,那么在一次又一次的考验面前,可能就胆怯了。

无论如何,总会在某个时间遇到一些不合作,甚至故意破坏的人。这个时候怎么处理。书里面用一个例子提到了两种策略:

在领导者成长的过程中,都是要使用考验的。考验能够让自己对自己的水平有一个比较清晰的认识。知道自己处于什么样的水平,然后才知道是否应该往下一个阶段冲锋,还是稳固当前阶段。

改变是一件不容易的事情。人倾向于待在自己舒适的安全的环境里面。在转变的时候,也需要有一个计划。

”了解改变的本质的人懂得,照这条路走下去,经历一系列普通的、微小的改变,最终才能接触到宏达非凡的事物。只有能够认识自己,而且知道自己对变化的反应,才会有勇气沿着悬崖峭壁而上。“

计划要根据自己的情况制定,有些人适合参加某些标准课程,而有些人不需要。有些人需要外界的约束,有些人可能就不太需要。

还有一些可能的建议:

还有,”倾听其他人已经学到的知识“, ”让其他人展示他们的聪明才智“。

”想要成为能帮助别人的唯一办法,就是学会接受帮助“。

”能够从单独行动的创新者顺利转变成高效有力的解决问题的领导者,通常拥有一张由其他人构成的支持网络,尽管他们通常不会时刻记得网络的存在“。

可能会需要下面这些方面的支持:

最后就是作者的结语了。

好好想想为什么自己要成为领导者。在做事情之前,可以先回答下面三个问题:

好了。那么到这里,关于这本书的内容就基本整理完毕了。下面就是吐槽时间。

看完这本书,觉得写得不怎么样。然后翻译得也一般。整个看书过程的体验是让人忧桑的。书中因果关系有,但是不够。比如组织跟帮助别人有啥关系,根本没有讲清楚。然后有些地方完全用故事的方式来展开,用故事没什么不好,只是你讲完故事了,总要谈谈故事的作用,带来的启发吧。

鉴于本书成书于上个世纪80年代,所以里面有些东西并不适用于当前环境,也可以理解。不过有些事情还是很契合的,比如领导并不需要谁来指定。所以吸收这本书的知识还是需要辩证地看。

还有就是,此书提出领导者的主要工作就是创建一个环境,然后让大家在里面都能够去互相帮助、解决问题,创新。这个理念我还是比较认可的。一个团队的工作环境跟团队的领导者确实会有很大的关系。

至于所提到的MOI,关于组织的部分——组织的形式,那部分我是赞成的。但是之于激励和创新,可能由于写作或翻译的问题,我觉得实际应用价值不大。对于激励而言,应该是针对不同的人有不同的激励方式,如果是放大到团队这个层次,那么对于不同的团队文化也应当具有不同的激励方式。人是单纯的,同时又是复杂的。需要去结合不同的情况给出不同的激励,这种激励可能是鼓励,可能是金钱,可能是理解,可能是帮助,可能是倾听,可能是坦诚相见。创新么,我觉得鼓励是前提,然后配合一些创新的方法论。比如发觉痛点,解决痛点,抽象,推广这些。还有就是创新需要团队具有挑战旧事物,创造新事物的氛围。这些我觉得这本书里面很多都没有覆盖到。

总的来说,这本书有价值,但是不是全部都有价值。不过,可以作为一个起点,继续去探索领导力。